不動産投資に興味があるけれど、実際のところいくらからできるのかという疑問をお持ちではないでしょうか。

自己資金が少なくても始められるのか、それともある程度の貯金がないと門前払いされてしまうのか、お金に関する不安は尽きないものですよね。

また、自分の年収でローンはいくらまで借りれるのか、初期費用以外にどんなコストがかかるのかといった点も、事前に把握しておきたい重要なポイントかと思います。

この記事では、初心者の方が迷わずに済むよう、予算別の投資スタイルやリアルな資金計画について分かりやすく解説していきます。

「資金が少ない」と諦める前に知ってほしい戦略

「資金が少ないから」と不動産投資を諦めるのはまだ早いです。

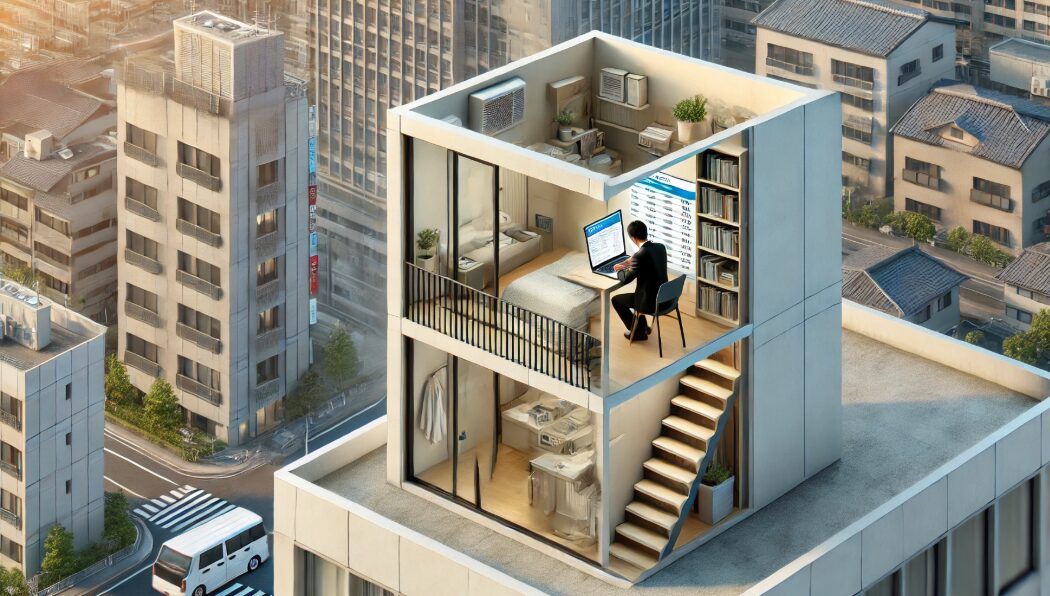

実は、NISAで土台を作り、その信用力で不動産を持つ「二階建て」の戦略なら、会社員でも着実に資産を築くことが可能です。

凡人でも実現可能な、具体的なロードマップをまずは知ってください。

この記事のポイント

- 1万円の少額から始められる投資手法と特徴

- 年収ごとの借入可能額とローンの現実的な目安

- 物件購入時にかかる初期費用と諸費用の詳細な内訳

- 自分の資金力に合った無理のない投資スタイルの選び方

種類や目的別に知る不動産投資はいくらからできるか

「不動産投資」と一口に言っても、その手法は実に様々です。

ポケットマネーで始められる手軽なものから、事業として取り組む本格的なものまで、実は予算に応じて選べる選択肢がたくさんあるんですよね。

ここでは、金額のレベル別にどんな投資が可能なのか、それぞれの特徴を見ていきましょう。

クラウドファンディングなら1万円から投資可能

まず一番ハードルが低いのが、不動産クラウドファンディングやJ-REIT(不動産投資信託)といった証券化商品を活用する方法です。

これらは、「いくらからできるか」という問いに対して、なんと1万円〜10万円程度という驚きの低資金で答えを出してくれます。

特に不動産クラウドファンディングは、インターネット上で手続きが完結するため、スマホ一つで手軽にスタートできるのが魅力ですね。

プロが選定した物件にみんなでお金を出し合って投資し、家賃収入や売却益を分配してもらう仕組みです。

ここに注意

ただし、クラウドファンディングは原則として途中解約が難しく、一度投資すると満期まで現金化できない「流動性リスク」があります。

もし急に現金が必要になったときに困らないよう、必ず余剰資金で行うことが鉄則ですよ。

1万円からスマホで始める不動産投資

まずはリスクを抑えて、お小遣い範囲の1万円から始めてみませんか?

初心者でも安心して利用できる、厳選されたクラウドファンディングサービスはこちらです。

手元資金を減らさずに、まずは少額からプロの運用を試してみましょう。

一方、J-REITは証券取引所に上場しているので、株式と同じように売りたいときにすぐ売れるのがメリットです。

流動性を重視するならJ-REIT、特定の物件を選んで応援したいならクラウドファンディング、という使い分けが良いかもしれません。(参照:日本取引所グループ「J-REITの仕組み」)

自己資金100万円以下の少額で始める方法

次に、100万円未満の資金で「実物」の不動産を持ちたい場合の選択肢です。

正直なところ、都心部の物件はまず買えませんが、地方に目を向けると世界が変わります。

いわゆる「築古戸建て」や「空き家」再生投資ですね。

過疎化が進むエリアでは、数十万円、時には0円で譲渡されるような物件も存在します。

これなら取得費自体は100万円でお釣りがきますが、ここには大きな落とし穴があります。

それは、安く買える物件ほど修繕費が莫大にかかるという点です。

この価格帯で利益を出すには、業者に丸投げせず、自分自身で壁紙を貼ったり床を直したりする「DIY」が必須になることが多いです。

つまり、お金(資本)の代わりに自分の時間と労力(労働)を投下するわけですね。

これはもはや「投資」というより「リフォーム事業」に近い感覚かもしれません。

ワンルーム投資に必要な資金とローンの目安

自己資金が100万円を超えてくると、いよいよ金融機関からの融資(ローン)を使った投資が視野に入ってきます。

特に一般的なのが区分マンション投資ですが、これもエリアによって戦略が大きく異なります。

- 地方の中古区分マンション300万〜500万円程度で現金購入を狙う戦略です。ローンを使わないので金利上昇のリスクがなく、安定した家賃収入が得られます。

- 都心の区分マンション2,000万円以上の物件を、頭金を入れてローンで購入する戦略です。自己資金として物件価格の10〜20%(300万〜600万円)を用意するのが理想的です。

実際にマンションの一室を購入する場合の具体的な価格相場や、購入前に知っておくべき投資のポイントについては、以下の記事で詳しく掘り下げています。

都心の物件は価格が高騰していますが、流動性が高く資産価値が落ちにくいのが特徴です。

一方、地方物件は利回りが高い反面、売りたいときに売れないリスクがある点には注意が必要ですね。

アパート経営は自己資金いくらから可能か

「アパート一棟買い」と聞くとハードルが高そうですが、自己資金が500万円〜700万円ほど用意できれば、地方や郊外の木造アパートが射程圏内に入ってきます。

物件価格としては3,000万円〜7,000万円クラスのイメージです。

一棟買いの最大のメリットは、土地が自分のものになること。

そして複数の部屋があるため、一室退去しても収入がゼロにならない「空室リスクの分散」ができる点です。

ただし、この規模になると単なる資産運用ではなく「賃貸経営」としての手腕が問われます。

修繕計画や入居付けなど、大家としてのマネジメント能力が収益を左右することを肝に銘じておきましょう。

不動産投資は実際いくら儲かるのか

ここまで「いくらからできるか」を見てきましたが、皆さんが一番気になるのは「で、結局いくら儲かるの?」という部分ではないでしょうか。

儲けの構造は、「インカムゲイン(家賃収入)」と「キャピタルゲイン(売却益)」の2つで成り立っています。

例えば、利回り10%の地方アパートを5,000万円で購入した場合、単純計算での年間家賃収入は500万円です。

そこから返済や経費を引いて、手元に150万円〜200万円残れば成功と言えるでしょう。

一方で、クラウドファンディングなどは利回りが3〜6%程度と控えめですが、手間がかからない分、安定した「お小遣い」感覚の収入になります。

重要なのは、表面的な利回りだけでなく、借入金利との差である「イールドギャップ」を意識することです。

金利が上がってくると、この差が縮まって手残りが減ってしまうので、2025年以降の市場では特にシビアな計算が求められます。

自己資金や年収で変わる不動産投資はいくらからできるか

さて、ここからはもう少し踏み込んで、あなたの「属性(年収や勤務先)」と「用意すべき現金」のバランスについて、現実的な数字を交えてお話しします。

物件価格だけを見ていても、投資は始められませんからね。

物件購入にかかる初期費用と諸費用の内訳

よくある勘違いが、「頭金さえあれば買える」というものです。

実は不動産購入には、物件価格とは別に必ず現金で支払わなければならない「諸費用」が存在します。

これを見落とすと、契約直前で「お金が足りない!」なんてことになりかねません。

目安としては、物件価格の7%〜10%程度を見ておく必要があります。

さらに頭金を10〜20%入れるとすると、トータルで物件価格の15%〜30%の現金を手元に用意しておくのが安全圏です。

- 仲介手数料「物件価格 × 3% + 6万円 + 消費税」が上限。これが諸費用の中で最も大きな割合を占めます。

- 登記費用所有権を移転したり、ローンを組む際の抵当権設定にかかる登録免許税や司法書士への報酬です。

- 不動産取得税忘れた頃にやってくる税金です。購入後半年〜1年後に請求が来ます。

- 融資手数料銀行に支払う手数料です。ネット銀行などでは借入額の2.2%程度かかることもあり、意外と高額です。

特に仲介手数料はバカになりません。

もし初期費用を抑えたいなら、不動産会社が売主となっている「売主物件」を探すのがコツです。

これなら仲介手数料がかからないので、数十万〜数百万円の節約になりますよ。

頭金なしのフルローンが難しい理由

「頭金ゼロで不動産投資!」なんて広告を見たことがあるかもしれませんが、2025年現在、いわゆるフルローンはかなりハードルが高くなっています。

かつてのような「誰でもフルローンで億万長者」という時代は終わったと言っても過言ではありません。

金融機関は今、物件の収益性だけでなく、「もし売却したときにローンを全額返せるか」という担保価値(積算評価)を厳しく見ています。

自己資金を入れないということは、それだけ貸し倒れリスクが高まることを意味しますから、銀行も慎重になるわけです。

フルローンが引けるのは、極めて属性が高い(高年収・資産家)人や、担保価値がずば抜けて高い物件に限られるのが現状です。

初心者はまず、堅実に頭金を貯めることから始めるのが正攻法ですね。

年収別でローンはいくらまで借りれるか

では、具体的に「自分の年収だといくらまで借りれるのか」気になりますよね。

あくまで一般的な目安ですが、投資用ローンの借入上限は年収の7倍〜10倍程度と言われています。

借入可能額の目安

- 年収500万円の場合3,500万円 〜 5,000万円程度

- 年収700万円の場合4,900万円 〜 7,000万円程度

- 年収1,000万円の場合7,000万円 〜 1億円程度

ただし、これはあくまで「借りれる上限」であって、「返せる金額」ではありません。

金利が上がれば返済額も増えますから、ギリギリまで借りるのは危険です。

また、「年収500万円以下だと融資は無理?」と諦める必要はありません。

民間の銀行が厳しくても、日本政策金融公庫やノンバンクなら、個人の属性より事業性や物件の価値を見て融資してくれる可能性があります。

公庫をうまく活用して、築古物件からスタートする投資家さんも多いですよ。

「自分の年収で本当に資産が増やせるのか」と不安な方は、年収600万円の会社員モデルケースで、教育費や老後資金を両立させる具体的なシミュレーションを確認してみてください。

確定申告の還付金はいくら戻るのか

不動産投資の隠れたメリットとしてよく語られるのが、確定申告による税金の還付です。

「節税になる」という話ですね。

これは、不動産投資で出た「会計上の赤字」を給与所得と相殺(損益通算)することで、払いすぎた所得税や住民税が戻ってくる仕組みです。(参照:国税庁「No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算」)

具体的に「いくら戻るか」は、その人の年収(税率)と、計上できる経費(特に減価償却費)の額によります。

例えば、年収800万円の人が不動産所得で100万円の赤字を出した場合、所得税・住民税あわせて数十万円単位で還付されるケースもあります。

しかし注意したいのは、「赤字を出して節税」はずっと続けられるものではないということです。

減価償却期間が終われば経費が減り、逆に税金が増えるターンが必ず来ます。

「節税目的」だけで不動産投資を始めると、後で首が回らなくなることもあるので、あくまで「おまけ」程度に考えておくのが健全です。

結論:不動産投資はいくらからできるのが最適か

ここまで色々な角度からお話ししてきましたが、最後にまとめとして、タイプ別の「最適解」を提案させてください。

まず、投資の勉強としてリスクを抑えて始めたいなら、1万〜100万円でクラウドファンディングやJ-REITが最適です。

面倒な管理もなく、プロの運用を体感できます。

次に、将来の資産形成を本気で考えるなら、自己資金300万〜700万円を用意して、中古区分マンション、まはた築古戸建てからスタートするのが現実的です。

また、自己資金700万位あれば、融資を使って1棟アパートを購入することも視野にいれられます。

不動産投資は「いくらからできるか」も大切ですが、「いくらなら安全に続けられるか」という視点が何より重要です。

まずはご自身の家計を見直し、無理のない範囲で第一歩を踏み出してみてくださいね。

資産形成のゴールは「不動産」にある

必要な資金の目安がわかったら、次は「なぜ資産形成のゴールが不動産なのか」を知ってください。

金融投資で種銭を作り、会社員の信用力でレバレッジを効かせる、私実践の「ハイブリッド戦略」の全貌を公開します。

小手先のテクニックではなく、一生使える投資のロードマップを手に入れましょう。

あわせて読みたい関連記事