最近、SNSやYouTubeで「インデックス投資はカモ」とか「情弱の投資法だ」なんて過激な言葉を目にすることが増えてきましたね。

これから投資を始めようと思っている方や、すでに積み立て設定をした方の中には、本当にこのままでいいのかと不安になっている方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、インデックス投資そのものが悪いわけではありませんが、仕組みを理解せずに思考停止で飛びつくと、思わぬインデックス投資の罠にはまる可能性があります。

特に市場が好調な時は良いですが、ひとたび暴落時になれば、知識不足が原因でパニック売りをしてしまい、結果としてインデックス投資で失敗するケースも少なくありません。

私自身、不動産や様々な投資を経験してきましたが、インデックス投資だけで生活できるほどの資産を築くには、単なる積立以上の戦略が必要です。

この記事では、なぜカモと言われるのかという構造的な理由から、プロのデータに基づいた勝率、そして私たちがカモにならずに資産を守り増やすための具体的な戦略までを徹底的に解説します。

この記事のポイント

- 「インデックス投資はカモ」と言われる背景にある構造的理由と心理的要因

- プロでもインデックスに勝てないことを示す客観的データと市場の現実

- 「オルカン一択」のリスクと、それを補うための具体的なポートフォリオ調整術

- インデックス投資でFIREや老後生活を成立させるための出口戦略と4%ルールの真実

インデックス投資が「カモ」と言われる構造的理由と「思考停止」の代償

「インデックス投資をしておけば間違いない」という言葉、よく聞きますよね。

確かに最適解の一つであることは間違いありませんが、この言葉を鵜呑みにして「思考停止」に陥ることこそが、カモへの入り口なんです。

なぜ一部の専門家や投資家が、個人投資家を「カモ」と呼ぶのか、その構造的な理由を深掘りしていきましょう。

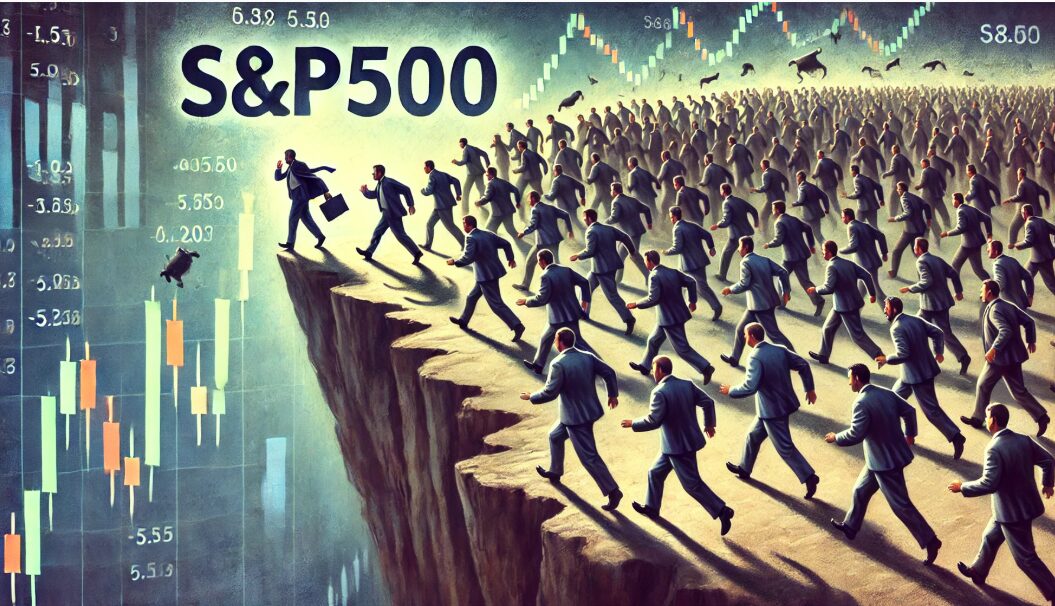

「みんなやってるから」は危険信号?行動経済学で読み解く「養分」の正体

投資の世界には「ハーディング現象(群集心理)」という言葉があります。

これは、自分の判断よりも周囲の行動に合わせてしまう心理のことですね。

「SNSでみんながS&P500を買っているから」という理由だけで投資を始めるのは、典型的なハーディング現象と言えます。

実は、機関投資家やヘッジファンドといった「プロ」たちは、この個人の群集心理を虎視眈々と狙っているんです。

相場が好調な時は「みんなで渡れば怖くない」で株価が押し上げられますが、ひとたび下落トレンドに入ると状況は一変します。

知識の裏付けがない投資家たちは、不安に駆られて一斉に売りに走ります。

これがいわゆる「狼狽売り」です。

プロは、この個人投資家がパニックになって安値で投げ売りした株式を、安く買い叩くことで利益を上げています。

つまり、思考停止で流行りに乗った投資家は、市場にお金を供給するだけの「養分」になってしまうリスクがあるわけです。

カモにならないためには、「なぜその指数を買うのか」という明確な理由を自分の中に持つことが不可欠です。

プロでも個別株はインデックスに勝てない?データが示す残酷な現実

「インデックス投資は情弱だ」と言う人の中には、個別株で大きなリターンを狙うべきだと主張する人もいます。

しかし、データを冷静に見ると、その主張には無理があることがわかります。

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社が発行している「SPIVA(S&P Indices Versus Active)」というレポートをご存知でしょうか。

このデータによると、過去10年〜15年の長期スパンで見ると、約8割〜9割のアクティブファンド(プロが銘柄を選定する投資信託)が、インデックス(市場平均)に負けているという衝撃的な事実があります。

ポイント

プロのファンドマネージャーですら、市場平均に勝ち続けるのは至難の業です。

これは、株式市場が「ゼロサムゲーム(誰かの利益は誰かの損失)」に近い性質を持っている一方で、インデックス投資は市場全体の成長(プラスサム)を享受する仕組みだからです。

つまり、平均点を狙うインデックス投資は、決して「カモ」の戦略ではなく、確率論に基づいた「勝者の戦略」と言えるのです。

感情的な批判に流されず、この数字の重みを理解しておくことが大切ですね。

【警告】「インデックス・バブル」論の真偽:マイケル・バーリ氏が指摘する市場の歪み

一方で、インデックス投資にも懸念点は存在します。

映画『マネー・ショート』のモデルにもなった著名投資家、マイケル・バーリ氏がかつて「インデックス・ファンドはバブルだ」と警告したことは有名です。

彼の主張は、「インデックス投資への資金集中が、個別企業のファンダメンタルズ(業績や財務状況)を無視した株価形成を招いている」というものです。

どういうことかと言うと、業績が良い会社も悪い会社も、S&P500などの指数に含まれているという理由だけで、機械的に買われてしまうからです。

これにより、本来の企業価値と株価が乖離し、市場の価格発見機能が麻痺しているのではないか、という指摘ですね。

もしこの「歪み」が限界に達して弾けた場合、インデックス投資家も無傷ではいられません。

ただ、これはあくまで市場構造全体への警鐘であり、個人投資家が今すぐインデックス投資をやめるべき理由にはなり得ませんが、「市場全体が割高になっている可能性」は常に頭の片隅に置いておくべきでしょう。

手数料だけじゃない?プロでも見落とす「隠れコスト」と「実質コスト」の罠

インデックスファンドを選ぶ時、目論見書に書かれている「信託報酬」だけを見ていませんか?

実は、投資信託には信託報酬以外にも、「隠れコスト」と呼ばれる費用が存在します。

これには、株式を売買する際の手数料や、監査費用、海外資産を保管するための費用などが含まれます。

これらを合算したものを「実質コスト」と呼びます。

例えば、信託報酬が最安値のファンドAと、少し高いファンドBがあったとしても、実質コストで見ると逆転しているケースも稀にあります。

特に、新興国株式ファンドなどは、現地の規制や税制の影響で隠れコストが嵩む傾向にあります。

「手数料が安いから」と飛びついた結果、運用報告書を見たら意外とコストがかかっていた、なんてことになると、長期間の複利効果にマイナスの影響を与えます。

ファンドを選ぶ際は、必ず「運用報告書」を確認し、実質コストまでチェックする癖をつけると、カモから一歩脱却できますよ。

「オルカン一択」の死角:時価総額加重平均が抱える「米国株偏重」リスク

「迷ったらオルカン(全世界株式)を買っておけばいい」というのは、現在の投資における最適解の一つです。

しかし、オルカンの「中身」を正しく理解している人はどれくらいいるでしょうか。

オルカンのような多くのインデックスファンドは、「時価総額加重平均」という方式を採用しています。

これは、時価総額が大きい企業の比率を高めるというルールです。

その結果、現在のオルカンの構成比率は、約60%以上が米国株で占められています。

「全世界」と言いつつ、実態は半分以上がアメリカへの投資なんですね。

もちろん、米国企業がグローバルに活動しているため分散は効いていますが、「米国がこけたらオルカンもこける」という構造であることは否定できません。

インド株が倍になっても恩恵はわずか?数字で見る分散の限界

例えば、今後インドが驚異的な経済成長を遂げて、インド株が2倍になったとしましょう。

しかし、オルカンに含まれるインド株の比率は、現状でわずか1.5%〜2%程度しかありません。

たとえインド株が倍になっても、オルカン全体の基準価額への影響はごくわずかです。

時価総額加重平均は、「すでに大きくなった勝者」には多く投資しますが、「これから大きくなる国」への配分は遅れがちになるという弱点があります。

この「分散の限界」を知らずに「オルカンなら世界のどこが伸びても大丈夫」と思い込むのは、少々危険な思考停止と言えるかもしれません。

「じゃあ、オルカン一本じゃなくてS&P500と混ぜたり、個別株を入れたりした方がいいの?」と悩む方も多いはずです。以下の記事では、インデックスと個別株の組み合わせや、ポートフォリオのバランスについて深掘りしています。

「カモ」を卒業し「賢者」になるためのポートフォリオ最適化(チューニング)戦略

ここまで、インデックス投資の構造的な弱点やリスクについてお話ししてきました。

「じゃあどうすればいいの?」と思いますよね。

ここからは、思考停止のカモを卒業し、自分の頭で考え、リスクをコントロールするための具体的な戦略について解説します。

思考停止からの脱却:自分だけのアセットアロケーションを作る「チューニング」技法

インデックス投資を「コア(核)」に据えつつ、自分の考えやリスク許容度に合わせて「サテライト(衛星)」枠で調整を行う、いわゆる「コア・サテライト戦略」が有効です。

これを私は「チューニング」と呼んでいます。

具体的なチューニング例

- 守りのチューニング(ゴールドの活用)株式との相関が低い「ゴールド(金)」をポートフォリオの5%〜10%程度組み込むことで、暴落時のクッション役として機能させます。

- 攻めのチューニング(国別ETFの追加)オルカンでは比率が低い「インド株」や「新興国株」のETFをサテライト枠で追加し、将来の成長を取り込みに行きます。

- 現金の比率調整これが最も簡単かつ強力です。暴落に耐えられるよう、リスク資産だけでなく「無リスク資産(現金)」の比率を自分のメンタルに合わせて調整します。

重要なのは、「誰かの真似」ではなく、「自分が心地よく続けられるバランス」を見つけることです。

特にゴールドや現金は、暴落時に精神安定剤として非常に優秀な働きをしてくれますよ。

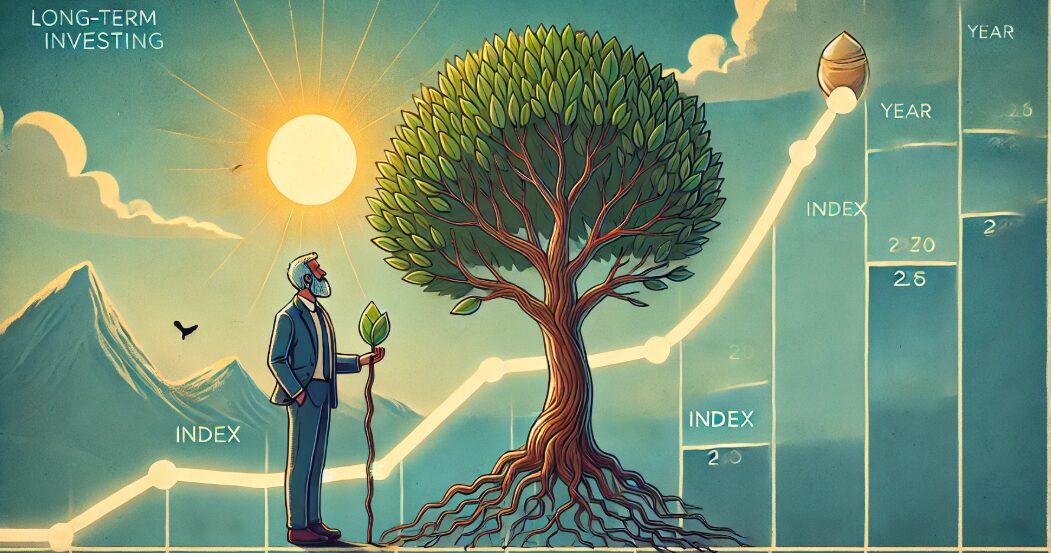

インデックス投資は何年以上で負けない?「時間」を味方にする確率論

インデックス投資でカモにならないための最強の武器は、実は「時間」です。

短期では市場の変動に振り回されやすい一方で、長期で見れば統計的にプラスへ収束していく傾向があります。

ジェレミー・シーゲル教授の研究や、米国大手運用会社の歴史データを見ても、S&P500 のような広く分散された指数は、保有期間が短いほど元本割れの可能性が高まります。

例えば、運用期間が1〜5年の短期では、景気後退や市場ショックによって元本割れが起こるケースが確認されています。

一方で、保有期間が長くなるほど結果は安定します。

1926年〜2022年の米国株式市場(S&P500などを連続させた株式指数)について、Vanguardが集計したデータによると、10年間の保有でもマイナスとなった期間はわずか約4.5%に過ぎません。

(出典:Vanguard 「How risk, reward & time are related」)

さらにVanguardの同集計データによると20年間保有した全78期間のうち、名目ベース(配当再投資込み)のトータルリターンがマイナスになった例は一度もありません。

こうした「保有期間の長さとリスク低減」の関係は、金融庁が公開している積立投資シミュレーションでも確認ができます。

以下のリンクは、金融庁が提示している“保有期間とリスクの関係”を示した公式資料です。

(出典:金融庁「資産形成の基本」)

短期的にはランダムウォークする株価も、長期的には経済成長と企業利益の積み上げに伴い、プラスへ収束する傾向があります。

つまり「今下がっているから怖い」ではなく、「20年以上持ち続けることで、プラスで終わる確率が大きく高まる」という現実を理解することこそが、握力を高める最大の方法なのです。

また、焦って短期売買を繰り返すほど、統計的にリターンは悪化します。

投資の世界では「動くほど負ける」というのはよくある話で、長期・分散・積立の王道戦略から外れるほど、カモになるリスクは高まります。

いずれも「過去の実績」であり、将来も同じ結果が保証される訳ではありません。

しかし、10年後、20年後の元本割れ確率がどれほど小さくなるのかを理解すれば、感情に揺らされず淡々と続ける力が身につきます。

以下の記事では、期間別の元本割れ確率をさらに具体的な数字で検証しているので、あわせてチェックしておきましょう。

【シミュレーション】暴落時に「売る人」と「買い増す人」の決定的な差

暴落は、資産形成における最大のピンチであり、最大のチャンスでもあります。

ここで「売る人」と「買い増す(積立を続ける)人」では、将来の資産額に決定的な差が生まれます。

例えば、リーマンショックのような大暴落時に、怖くなって積立を停止したり売却してしまった人は、その後の回復局面での恩恵を受けられず、資産を大きく減らしました。

一方で、積立を継続した人は「ドルコスト平均法」の効果で、株価が安い時にたくさんの口数を購入することができました。

その結果、株価が元の水準に戻った時には、資産額が大きく跳ね上がっていたのです。

暴落時の鉄則

暴落時に「何もしない(積立をやめない)」ことができる人が、最終的な勝者になります。

感情に任せた行動は、常にリターンを押し下げる要因になります。

凡人が億り人になるための「入金力」と「期間」の方程式

現実的な話をしましょう。

インデックス投資で「億り人」を目指すなら、魔法のような裏技はありません。

必要なのは「入金力」と「期間」、そして年利の掛け算です。

例えば、年利5%で運用できたとして、1億円を作るには以下のようなパターンが考えられます。

- 月5万円の積立→ 約55年が必要(老後になってしまいますね…)

- 月10万円の積立→ 約37年が必要

- 月20万円の積立→ 約25年が必要

もし最短で資産を築きたいなら、銘柄選びに悩むよりも、副業やキャリアアップで「入金力」を高める方が、確実かつ即効性があります。

私自身も、投資の勉強と並行して、事業収入を増やすことに注力してきました。

これが「凡人」が勝つための、最も再現性の高いルートだと確信しています。

「37年も待てない」あなたへ。

凡人が最短で資産を築く『二階建て』の抜け道

インデックス投資は「正解」ですが、資産形成のスピードが遅いのが最大の弱点です。

実は、会社員の「信用力」を武器に、インデックス投資と不動産を組み合わせることで、ゴールまでの期間を劇的に短縮できます。

リスクを抑えつつ、凡人が経済的自由を手に入れるための具体的なロードマップを公開しました。

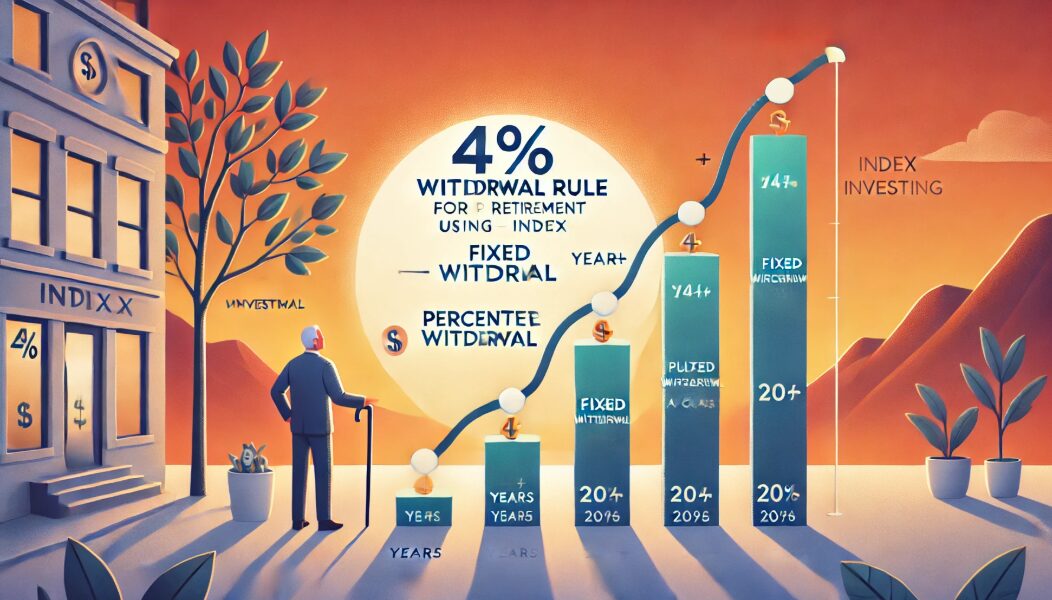

インデックス投資だけで生活は可能か?「4%ルール」の現実と出口戦略

資産を築いた後、どうやってそれを使っていくか、つまり「出口戦略」について考えたことはありますか?

ここで重要になるのが、FIRE(経済的自立・早期リタイア)ムーブメントで有名になった「4%ルール」です。

これは、米国のトリニティ大学の研究に基づいた理論で、「資産の4%ずつを取り崩していけば、高い確率で資産を枯渇させずに30年以上維持できる」というものです。

例えば、5000万円の資産があれば、年間200万円(月約16万円)を不労所得として受け取れる計算になります。

これなら、インデックス投資だけで生活することも夢物語ではありません。

定額取り崩し vs 定率取り崩し:暴落時に資産を守るのはどっち?

ただし、4%ルールには注意点があります。

それは「定額取り崩し」にするか「定率取り崩し」にするかです。

「毎年200万円(定額)」と決めてしまうと、暴落時に資産が目減りしている中でも200万円を引き出すことになり、資産寿命を一気に縮めてしまいます。

一方で、「資産残高の4%(定率)」とすれば、暴落時は引き出す金額が減りますが、資産そのものが枯渇するリスクを大幅に下げることができます。

暴落時は生活費を節約したり、少し働いたりして柔軟に対応する。

こうした「守り」の意識を持つことで、インデックス投資による生活はより盤石なものになります。

ただ、暴落時に資産を取り崩すのは精神的にかなりきついです。そこで私が推奨しているのが、ある程度増えた資産を「守りの資産」へ移していく出口戦略です。新NISAを最大限活かした、迷わない出口戦略については以下で解説しています。

新NISAを最大限活かす「低コスト×長期分散」の最終結論

最後に、私たちには「新NISA」という強力な武器があります。

利益に対して税金がかからないこの制度は、実質的なリターンを確実に押し上げてくれます。

カモにならずに資産を築くための最終結論はシンプルです。

新NISAの非課税枠を最大限活用し、「世界中の株式に、低コストで、長く分散投資し続けること」。

そして、市場のノイズに惑わされず、自分のリスク許容度の範囲内で淡々と続けること。

地味で退屈かもしれませんが、これこそが歴史が証明した、最も成功確率の高い投資法なのです。

まとめ

今回は「インデックス投資はカモなのか」というテーマについて、構造的な理由や対策をお話ししてきました。

結論として、インデックス投資は決してカモの投資法ではありませんが、思考停止で行うとカモにされるリスクは常に潜んでいます。

市場の歪みや隠れコスト、そして自分のメンタル管理。

これらを正しく理解し、自分なりの「チューニング」を加えることで、インデックス投資はあなたの人生を支える最強のパートナーになるはずです。

焦らず、時間を味方につけて、ぼちぼちと資産形成を続けていきましょう。

※本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資の最終判断はご自身の責任で行ってください。

インデックス投資の「弱点」を補完し

カモではなく「真の資産家」へ

インデックス投資は「守り」において最強ですが、それ一本ではインフレや暴落時の取り崩しに不安が残ります。

私が実践しているのは、NISAで土台を作りつつ、不動産の家賃収入で資産を加速させるハイブリッドな手法です。

「会社に依存しない未来」を本気で目指す方だけ、その具体的なステップをご確認ください。

あわせて読みたい関連記事