資産運用でreit ポートフォリオを検討する際、リートは不要か必要か、迷う方は少なくありません。

「リートインデックスはおすすめしない」や「米国リートはおすすめしない」といった意見、さらには「リートは儲から ない」という声も聞かれます。

NISAの枠でリートを買うべきか悩んだり、nisaリートはやめ とけというアドバイスに戸惑ったりすることもあるでしょう。

この記事では、リートのおすすめ銘柄の選び方にも触れながら、リートをポートフォリオに組み込むべきか、その判断基準を詳しく解説していきます。

「リートで毎月配当」も良いですが、

もっと効率的な資産形成をご存知ですか?

リートは手軽ですが、資産を大きく増やすには時間がかかります。

もしあなたが会社員なら、その「信用力」とNISAを組み合わせることで、凡人でも経済的自由を目指せる『二階建て資産形成術』が実践できます。

まずはリートを買う前に、資産形成の「最短ルート」を確認してみませんか?

この記事のポイント

- リートがポートフォリオに「不要」と言われる主な理由

- 「儲からない」という噂とリターン特性の真実

- リートのメリットとNISA(ニーサ)での活用法

- 投資目的別の「入れるべきか」の判断基準と適切な比率

リートをポートフォリオに入れるべきか迷う理由

- リートインデックスをおすすめしない根拠

- リートは本当に儲から ないのか?

- 米国のリートをおすすめ しないと言われる訳

- 金利上昇局面でのリスク

- 現物不動産投資との違いを比較

- nisaリートをやめとけというのは誤解?メリットを解説

- 少額から不動産投資できる魅力

- reit ポートフォリオの適切な比率

- リート おすすめ 銘柄の選び方

- 不要か必要か 目的別の結論

- リートをポートフォリオに入れるべきかの最終結論

リートインデックスをおすすめしない根拠

「リートインデックスはおすすめしない」という意見の背景には、主な理由が2つあります。

第一に、すでに株式インデックスファンドに含まれているという点です。

例えば、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」やS&P500といった時価総額加重平均型のインデックスファンドを保有している場合、投資家はすでに市場の構成比に応じた不動産セクター(リートを含む)を保有しています。

そのため、あえて個別のリートファンドを追加する行為は、不動産セクターへ意図的に比重をかける「アクティブ運用」となり、市場平均を目指すインデックス投資の理念とは異なるという見方があります。

第二に、分散投資の効果が限定的とされる点です。

ポートフォリオのリスクを低減させるには、値動きの異なる(相関が低い)資産を組み合わせることが重要です。

リートは株式市場との相関が債券に比べて高く、金融ショック時には株式と同様に値下がりする傾向が見られます。

このため、リスク分散を主な目的とするならば、リートよりも債券を組み入れる方が効果的であると判断されることがあります。

そもそも、リートや株式、債券がそれぞれどのような役割を持つのか、投資の全体像を整理しておくと判断がスムーズになります。

リートは本当に儲から ないのか?

結論から言えば、「リート(REIT)は儲からない」というのは正確ではありません。

ただし、どのようなリターンを期待するかによって評価が変わります。

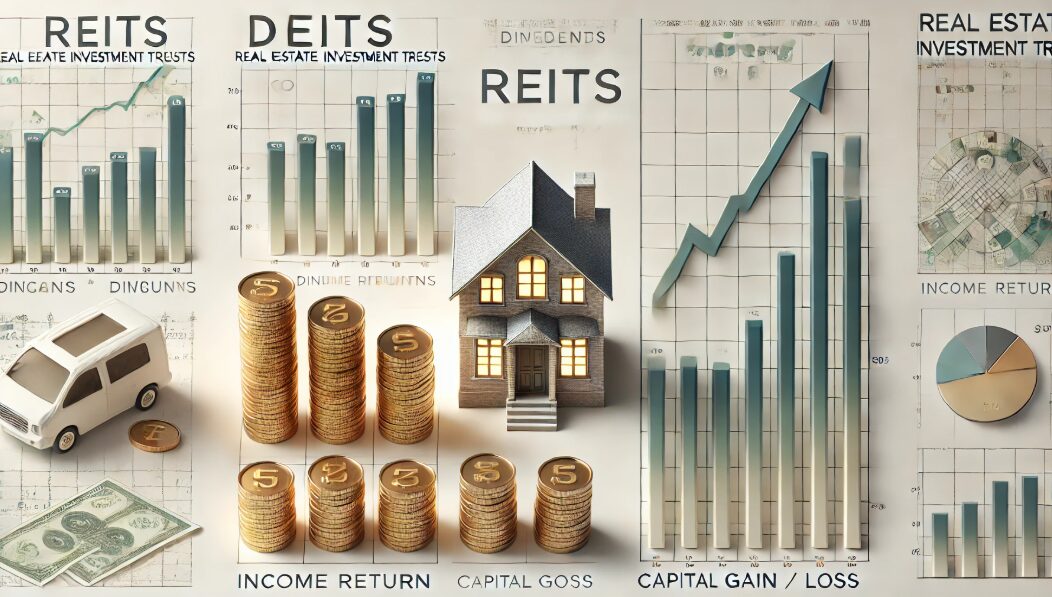

リートは高い分配金を特徴とする資産ですが、株式のような値上がり益を狙う投資とは性質が異なります。

リートが「儲からない」と言われる理由

リートが「儲からない」と言われる背景には、いくつかの理由があります。

まず、過去のデータを参照すると、リートは株式と同程度、またはやや高い価格変動リスクを持つ一方で、キャピタルリターン(値上がり益)では株式に劣後する時期があったためです。

そのため、資産の最大化を重視する投資家の中には、同じリスクを取るなら株式の方が効率的と考える人もいます。

例えば、三井住友トラスト基礎研究所の分析では、「キャピタルリターンは株式や不動産株に見劣りしたが、分配金を含むトータルリターンでは遜色ない」とされています。

(参考:三井住友トラスト基礎研究所レポート)

このように、リートが「儲からない」と評価されるのは、値上がり益のみを基準とする投資観点から見た場合の意見であるといえます。

リートのリターン構造と仕組み

一方で、リートの魅力は「インカムゲイン(分配金収入)」にあります。

リートは利益の90%超を分配すれば法人税が実質的に免除される仕組みとなっており、これはJ-REITの大きな特徴です。

(参考:日本取引所グループ J-REIT入門)

この制度により、リートは株式よりも高い分配金利回りを実現しやすくなっています。

日本取引所グループによると、J-REITの平均分配金利回りはおおよそ3〜5%程度とされ、安定した現金収入を求める投資家には魅力的な選択肢となっています。

(参考:日本取引所グループ J-REIT利回りデータ)

株式との違いと投資家タイプ別の評価

株式と比較した場合、リートは値上がり益よりも「定期的な収益分配」を重視する仕組みです。

したがって、短期的な値上がりを狙う投資家にとっては魅力が薄く見える一方で、安定したキャッシュフローを重視する投資家にとっては有効な資産クラスです。

例えば、定期的な分配金を非課税で受け取れるNISA口座との相性も良く、長期的にインカムを得たい人にとっては活用価値があります。

一方で、資産の最大化を目的とする場合、株式インデックスファンドなどの方がリターン効率は高いといえるでしょう。

(参考:野村證券 J-REITの基礎と魅力)

リート投資の注意点

リートにはいくつかのリスク要因も存在します。

まず、金利上昇時には借入コストの増加や投資魅力の低下により、リート価格が下落しやすくなります。

また、不動産市況や空室率の変動、地震などの自然災害による影響もリスク要因となります。

さらに、リートは株式市場と一定の相関関係を持っており、金融ショック時には株式と同様に値下がりする傾向があります。

このため、ポートフォリオにおける位置づけとしては「リターンの主軸」ではなく、安定収入を補うサブ資産として考えるのが現実的です。

リートは「儲からない」のではなく「目的が違う」

リートは「儲からない資産」ではなく、「性質の異なる資産」と言えます。

株式のような値上がり益を狙うタイプの投資ではなく、安定した分配金を得る仕組みに重点を置いた設計だからです。

したがって、リートが必要かどうかは投資目的によって異なります。

資産の増大を目指すなら株式中心が適切ですが、定期的な収入を重視するならリートをポートフォリオに5〜10%ほど組み入れるのが良いでしょう。

このように、リートは「儲からない」と決めつけるのではなく、自分が求めるリターンの種類に合っているかどうかを基準に判断することが大切です。

米国のリートをおすすめしないと言われる訳

米国のリート(US-REIT)をおすすめしないと言われる主な理由は、日本のリート(J-REIT)にはない「為替変動リスク」が加わるためです。

米国リートは米ドル建ての資産です。

そのため、投資先の不動産価格や分配金が順調であっても、為替レートが円高(ドル安)に進めば、日本円に換算した際の資産価値は目減りしてしまいます。

逆に円安(ドル高)になれば為替差益も期待できますが、この不確実性を避けたい投資家も多いです。

また、米国リートの価格は、当然ながら米国の金融政策(FRBの金利動向)や不動産市況に直接影響を受けます。

日本の投資家にとっては、国内のJ-REITに比べて情報収集のハードルがやや高く、変動要因も複雑になるため、よりリスクが高い投資対象として敬遠される場合があります。

金利上昇局面でのリスク

リートは一般的に、「金利上昇局面」に弱いとされる資産です。

理由は主に2つあります。

1. 借入コストの増加

リート(不動産投資法人)は、投資家から集めた資金に加え、金融機関から多額の借り入れを行って不動産を取得・運営しています。

金利が上昇すると、この借入金の利払い負担が増加し、リートの収益を圧迫する可能性があります。

収益が減少すれば、投資家への分配金が減額されるリスクも高まります。

2. 相対的な魅力の低下

金利が上昇すると、銀行預金や国債といった安全資産とされるものの利回りが上昇します。

これまでリートの高い分配金利回りに魅力を感じていた投資家が、リスクを取ってリートに投資するよりも、安全な債券などを選好するようになる可能性があります。

これにより、リートから資金が流出し、価格の下落圧力となることが懸念されます。

金利が上がると、リートが銀行に支払う利息が増えて利益が減り、投資家への配当(分配金)も減ってしまうかもしれない…と懸念されるわけですね。

現物不動産投資との違いを比較

リートは「不動産投資」の一種ですが、マンションやアパートを直接購入・運営する「現物不動産投資」とは大きく異なります。

主な違いは、「投資額」「流動性」「管理」「レバレッジ」の4点です。

| 比較項目 | リート(REIT) | 現物不動産投資 |

| 最低投資額 | 数万円〜(投資信託なら100円〜) | 数百万円〜数千万円 |

| 流動性(換金性) | 非常に高い(証券取引所でいつでも売買可能) | 低い(買い手探しや手続きに時間がかかる) |

| 物件管理 | 不要(専門家が全て行う) | 必要(入居者対応、修繕、清掃など) |

| レバレッジ | 個人では利用不可(法人が利用) | 可能(不動産投資ローンを利用できる) |

| 分散投資 | 容易(1銘柄で複数物件に分散) | 困難(資金力が必要) |

「現物不動産は高すぎて無理」と思われがちですが、実は区分マンションの一室であれば、一般的な会社員でも手の届く範囲から始めることが可能です。

このように、リートは現物不動産投資のデメリットである「多額の資金」「管理の手間」「低い流動性」を解消し、手軽に不動産投資を始められる金融商品と言えます。

一方で、現物不動産投資の醍醐味である「ローン(レバレッジ)を効かせて大きなリターンを狙う」ことや「節税効果」は期待できません。

リート最大の弱点。

それは「レバレッジ」が効かないことです。

リートは銀行からお金を借りて買うことはできません。

しかし、もしあなたが会社員なら、その「社会的信用」を使って銀行から融資を受け、少ない自己資金で大きな資産を運用する「ハイブリッド投資」が可能です。

会社員の特権を捨ててしまう前に、まずは最強の投資戦略を知っておきませんか?

リート ポートフォリオ 入れるべきかの判断基準

- リートインデックスをおすすめしない根拠

- リートは本当に儲から ないのか?

- 米国のリートをおすすめ しないと言われる訳

- 金利上昇局面でのリスク

- 現物不動産投資との違いを比較

- nisaリートをやめとけというのは誤解?メリットを解説

- 少額から不動産投資できる魅力

- reit ポートフォリオの適切な比率

- リート おすすめ 銘柄の選び方

- 不要か必要か 目的別の結論

- リートをポートフォリオに入れるべきかの最終結論

nisaでリートをやめとけというのは誤解?メリット解説

「NISAの枠でリートを買うのはやめとけ」という意見も聞かれますが、これは投資の目的次第であり、むしろNISAとリートは相性が良い側面があります。

リートの最大の魅力の一つは、比較的高い分配金が期待できる点です。

しかし、通常の口座(特定口座や一般口座)では、受け取る分配金に対して約20%の税金が源泉徴収されてしまいます。

そこでNISA口座(特に成長投資枠)を活用すると、この分配金を非課税でそのまま受け取ることが可能です。

これは、定期的なキャッシュフローを最大化したい投資家にとって、非常に大きなメリットとなります。

「やめとけ」と言われる背景には、前述の通り「トータルリターンが株式に劣後する可能性」や、NISAの非課税枠を「より大きな値上がり益が期待できる株式投資に使うべき」という考え方があるためと推測されます。

しかし、「非課税で分配金を受け取りたい」という目的が明確であれば、NISAでのリート投資は有効な選択肢です。

NISAを活用して資産を作った後、それをどのように「一生モノの不労所得」に変えていくか、具体的な出口戦略はお持ちですか?

少額から不動産投資できる魅力

前述の通り、リートの大きな魅力は、現物不動産投資のハードルを劇的に下げる手軽さにあります。

もし個人でオフィスビルや大型商業施設、物流倉庫のオーナーになろうとすれば、莫大な資金が必要です。

しかし、リートであれば、数万円程度の少額から、それら優良物件の「間接的なオーナー」になることができます。

投資信託(リートファンド)を利用すれば、100円からでも投資が可能です。

さらに、以下のようなメリットもあります。

- 管理の手間が一切不要: 物件の選定、購入、入居者募集、メンテナンス、賃料回収などは、すべて運用の専門家(不動産投資法人)が行います。

- 高い流動性(換金性): 証券取引所に上場しているため、株式と同様に、市場が開いている時間ならいつでも売買できます。急に現金が必要になった場合でも安心です。

- 分散投資が容易: ひとつのリート銘柄が、複数の物件(オフィス、住宅、ホテルなど)や異なる地域の物件に投資しているため、購入した時点でリスクが分散されています。

reit ポートフォリオの適切な比率

もし、リートをポートフォリオに組み入れると判断した場合、その適切な比率はどれくらいでしょうか。

結論から言うと、ポートフォリオ全体の5%〜10%程度を一つの目安とする見解が多く見られます。

世界の株式市場全体の時価総額と比較すると、リート市場の規模はそれほど大きくありません(一般社団法人 不動産証券化協会(ARES)のデータによれば、J-REITの時価総額は株式市場全体の一部です)。

そのため、資産の核となる株式と同じような高い比率で組み入れるのは、リスクの取りすぎ(不動産セクターへの過度な集中)になる可能性があります。

リートはあくまでポートフォリオの「主役」ではなく、特定の目的(分配金など)のための「スパイス」的な位置づけと考えるのが良さそうですね。

全体の5%〜10%程度に留めておくのが、バランスの取れた考え方とされています。

リートでおすすめ銘柄の選び方

リートに投資する方法は、大きく分けて「個別銘柄」と「投資信託(ファンド)」の2種類があります。

1. 個別銘柄(J-REITなど)

東京証券取引所には約60銘柄のJ-REITが上場しており、それぞれ投資対象(オフィスビル特化、住居特化、物流施設特化、複合型など)が異なります。

個別銘柄を選ぶ場合は、以下のような財務指標を確認する必要があります。

- LTV(Loan To Value): 総資産有利子負債比率。低いほど財務が健全とされます(一般に60%以下が目安)。

- NAV倍率: 投資口価格が1口あたり純資産の何倍かを示す指標。1倍割れなら割安と判断されることがあります。

- 格付け: 格付け機関による信用度の評価。

これらの分析は専門知識が必要であり、初心者には難易度が高いと言えます。

2. 投資信託(リートファンド)

初心者の方や、銘柄選定の手間をかけたくない方におすすめなのが、複数のリート銘柄にまとめて分散投資する「投資信託」です。

特に「東証REIT指数」などの代表的な指数に連動するインデックスファンドであれば、低コストでJ-REIT市場全体に分散投資ができます。

(例:eMAXIS Slim 国内リートインデックス、ニッセイJリートインデックスファンド など)

不要か必要か 目的別の結論

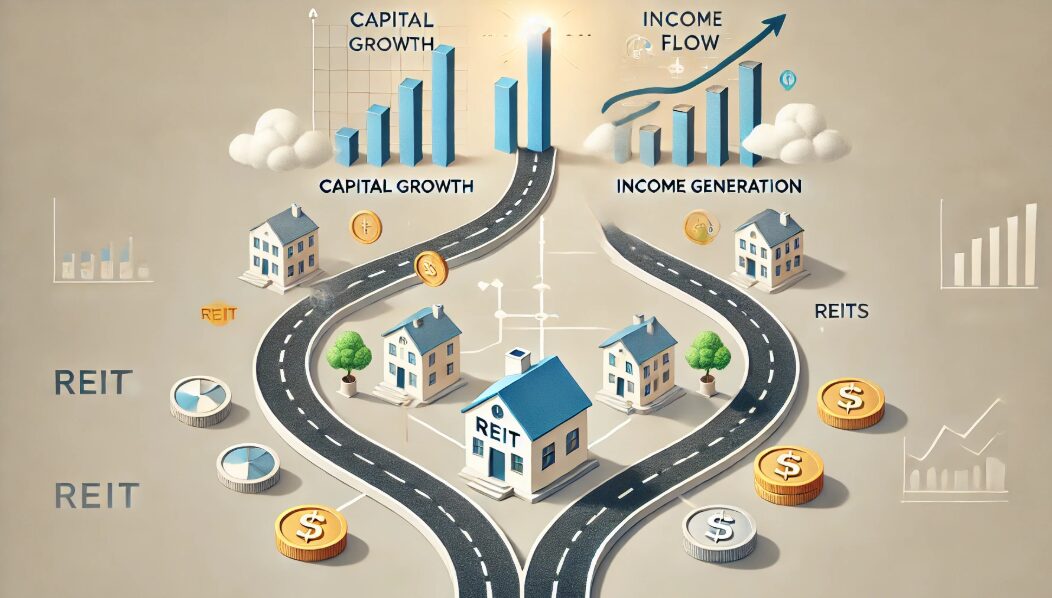

結局のところ、リートが「不要か必要か」は、あなたの投資目的によって結論が異なります。

以下の表に、目的別の判断基準をまとめました。

| あなたの投資目的 | リートの必要性 | 理由 |

| 資産の最大化を目指したい (トータルリターン重視) | 不要(優先度 低) | 過去の実績では、株式インデックスファンドの方がトータルリターンで優位な傾向があったため。 |

| 定期的な分配金が欲しい (キャッシュフロー重視) | 有効な選択肢 (比率5〜10%) | 株式配当より高い利回りが期待できる。NISAで非課税メリットを活かしやすい。 |

| 少額から不動産投資を体験したい | 有効な選択肢 | 管理の手間なく、高い流動性で手軽に不動産オーナーの気分を味わえる。 |

| インデックス投資を実践中 | 基本的に不要 | 保有中のインデックスファンドに、市場の適正比率で既に含まれているため。 |

ご自身の投資目的がどこにあるのかを明確にすることが、リートを組み入れるべきか判断する上での第一歩となります。

リートをポートフォリオに入れるべきかの最終結論

この記事の最終的な結論として、リートをポートフォリオに入れるべきかどうかの要点を以下にまとめます。

- リートをポートフォリオに入れるべきかは投資目的による

- 資産の最大化が目的なら基本的に不要

- 株式インデックスファンドで既に保有している

- リスクの割にリターンが株式より低いとされる

- 「儲からない」訳ではなくトータルリターンの問題

- 定期的な分配金(キャッシュフロー)が目的なら有効

- NISAの非課税枠と分配金の相性は良い

- 「nisa リート やめ とけ」は目的次第の意見

- 少額から不動産投資を体験したい人にも向く

- 管理の手間がなく流動性が高いのがメリット

- 米国リートは為替リスクが加わるため注意

- 金利上昇局面では不利になる傾向がある

- 組み入れる場合の比率は5%から10%が目安

- 初心者は個別銘柄よりインデックスファンドが無難

- リートはポートフォリオの主役ではなく脇役(スパイス)

「リートだけ」で終わらせない。

資産形成の「土台」と「柱」を作りませんか?

リートはポートフォリオの良い「スパイス」ですが、主食にはなり得ません。

多くの成功者が実践する、「1階部分でNISA(土台)」を作り、「2階部分で不動産(柱)」を建てる、堅実かつ最強のロードマップを公開しています。

あなたの未来を劇的に変える、「二階建て資産形成」の全貌を今すぐご確認ください。

あわせて読みたい関連記事